国立天文台の天文情報より、9月の天文カレンダーのご案内です!

9月天文カレンダー

- 1日…二百十日

- 3日…下弦

- 6日…土星が留

- 8日…白露(太陽黄経165度)/ 海王星が衝

- 10日…新月

- 17日…上弦

- 20日…彼岸の入り

- 21日…水星が外合 / 金星が最大光度

- 23日…秋分(太陽黄経180度)

- 24日…中秋の名月

- 25日…満月

順番に見ていきましょう。

二百十日

★二百十日(にひゃくとおか)は雑節のひとつで、立春を起算日(第1日目)として210日目(立春の209日後の日)にあたります。

お月さま

★上弦(じょうげん)下弦(かげん)というのはお月さまの満ち欠けで、どちらも半月のことです。

お月さまは新月の何も見えない状態をすぎると、右側から三日月になっていきます。だんだん面積が増えていって、右半分が輝いている状態の半月が上弦。そこから満月になり、また右側から暗くなってきます。そこで左半分が輝いている状態の半月までいくと、下弦。そして真っ暗になって、次の新月…というわけです。

彼岸の入り

★彼岸の入り(ひがんのいり)は、彼岸の最初の日です。彼岸は雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)となります。

水星が外合

★水星が外合というのは、地球から見て水星と太陽同じが位置にある状態で、外合は水星が太陽より向こう側へある状態、内合は水星が太陽より手前にある状態です。外合、内合は地球より内側を回っている惑星にしかなく、地球より外側を回っている惑星の場合は単に合と呼びます。

金星が最大光度

★金星が最大光度(きんせいがさいだいこうど)というのは、もっとも金星が明るく見えるときでマイナス4.6等ほどに達します。太陽からもっとも離れる最大離角と、地球と太陽の間に入る内合の間のころで、欠けた金星が三日月のような形に見えます。

秋分

★秋分(しゅうぶん)とは二十四節気の第16で、秋分とは、太陽が黄径180度(秋分点)を通過するときのことです。春分と同じく、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになりますが、厳密には昼が若干長くなります。

中秋の名月

★中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)というのは、旧暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。「芋名月」とも呼ばれ、中秋の名月をめでる習慣は平安時代に中国から伝わったと言われています。

今年は中秋の名月と満月の日付が1日ずれていますが、旧暦では新月の瞬間を含む日が1日となり、そこから数えて15日目の8月15日を中秋の名月としたことに対し、天文学的な意味での満月の日が、地球から見て月と太陽が反対方向になった瞬間を含む日を指すからです。

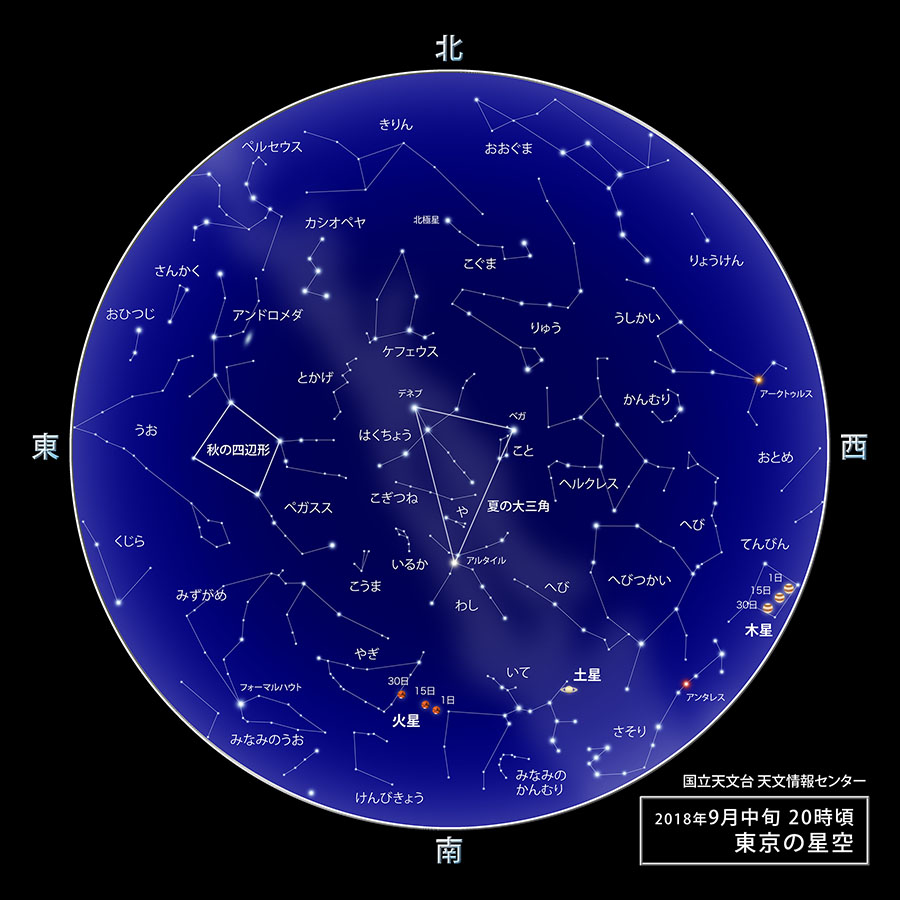

8月に続いて金星、木星、土星、火星を楽しむことのできる9月。

月が9/12~9/21にかけて、金星~火星までの近くを通り過ぎていく様子を観察できます。金星の最大光度の日は、天体望遠鏡で三日月になっている金星をぜひお楽しみください。

そして、9月24日には中秋の名月を迎えます。美しい秋のお月さまをゆっくりと楽しみましょう。